都說茅臺是醬香型白酒,什么是醬香型白酒呢

茅臺酒的成型始于新中國建立后。

建國前,茅臺酒僅有成義、榮和、恒興3家私營酒坊生產,自稱華茅、王茅和賴茅,總計年產量不過30-40噸,最高年產量為60 噸,隨時有停產歇業之虞。當時師徒是口授心傳,缺乏文字資料記載,指導生產為“手摸足踢,靈活掌握”,反對使用溫度計,更不允許對外交流,故有”雞犬之聲相聞,老死不相往來”的說法,生產技術長期停留在原有水平上。

1951年,國家收購上述3家酒坊成立為國營貴州省茅臺酒廠。1959年,在繼續追求高指標的指導思想下,產量又猛增近200噸,達到820噸。由于當時條件局限,在產量增長的同時未能采取有效措施,致使產品質量有所下降。

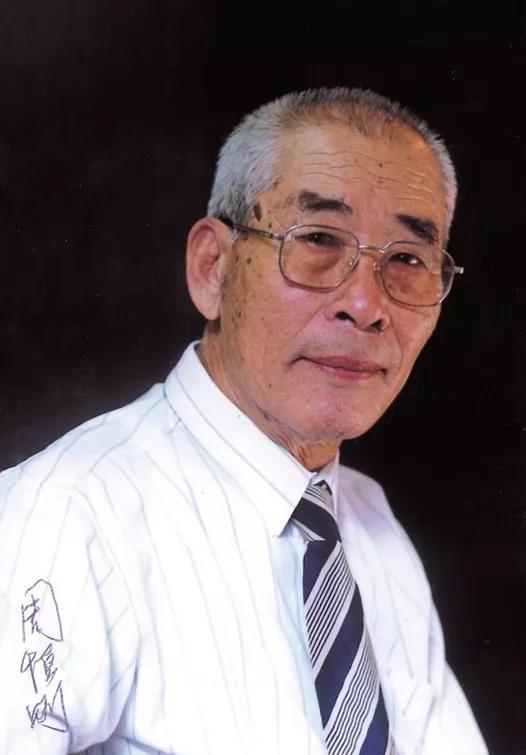

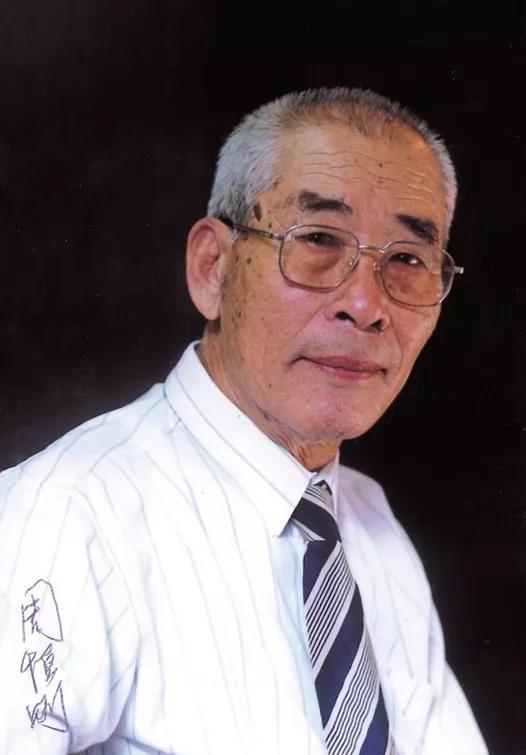

1963年全國第二次評酒會上,茅臺酒雖然也被評入“八大名酒”的行列,但是茅臺酒從排名第一、掉到了排名第五。(周恒剛是第二次評酒會的專家組組長)

茅臺酒的質量下降引起了黨和國家領導人的高度重視,周老說輕工部領導當時給他看周總理的批示;這個人把茅臺給評下去的,就派他去把茅臺質量搞上去!

這個重擔也非周恒剛莫屬,周恒剛當時在國家輕工業部食品局,周恒剛又是中國白酒試點工作的開創者、領導者。

為了提高茅臺酒質量,輕工業部舉全國之力進行了大規模的科技攻關,也就是至今被酒界時時提起的“茅臺試點”。

白酒的試點由于“文革”運動被中斷了,文革后由于輕工部在改革中逐漸消亡,再沒有能組織這樣的全國性的大規模科技攻關,茅臺試點也就成了絕唱,至今酒界同仁回憶起來不禁仰慕和慨嘆。

國家輕工業部和貴州省成立茅臺科技試點組,由輕工業部食品局高級工程師周恒剛具體負責。

周恒剛調兵遣將,抽調了遼寧、黑龍江、河北、天津、河南以及貴州省輕工研究所、貴州董酒廠、貴州茅臺酒廠科研人員22名,按照茅臺酒的生產周期,分兩期開展了科技試點研究。

1964年10月至1965年5月組織了第一期試點,1965年11月至1966年4月第二期,兩期試點跨年度3年。

科技試點主要圍繞規范茅臺的生產工藝,茅臺的微生物環境以及茅臺的物質構成進行。茅臺試點對醬香型白酒通過查定、寫實與深入研究,揭開了不少多年之謎。

茅臺鎮山高路遠,夏天高溫濕熱,冬天天氣干燥陰冷,在當時物質條件匱乏的狀態下,周恒剛帶領一百多名青年技術人員,下到生產一線,與工人們同甘共苦,做了上萬次實驗,做了幾千次對比,在茅臺試點中,終于發現了醬香白酒“窖有底香”、己酸乙酯是其突出的香味成分等,解開醬香香味之謎。

從兩期試點開始們很多白酒專家對茅臺酒的微生物進行了研究。以周恒剛為代表的專家組在茅臺科技試點時,分離并寶藏了70多種微生物菌株,建立了微生物檔案,并開展了“中草藥對酒精酵母的影響“等研究,初步確定了乙酸乙酯等香氣香味成分與微生物種群的對應關系。

科研人員以嚴謹的科學態度、嚴格的工作作風、求真務實的精神,分別對貴州茅臺酒的生產原料、釀造用水、制曲制酒的堆積、發酵、蒸餾、香味物質組成等方面進行了研究,進行了多項專門試驗,整理編寫了11份研究報告。

周恒剛對茅臺酒的傳統釀造工藝進行了總結,聽取了茅臺酒廠的“三人核心組的意見,肯定了茅臺酒"醬香、窖底、純甜"三種典型體香型的劃分,茅臺酒試點科研小組采用紙上分析法,從組成成分上,進一步認定了三種典型體的合理性和科學性。

接著科研組又按不同比例,采用任意隨杯淘汰等方法進行數萬次以上的勾兌,終于摸索出了一套勾兌規律。用這規律,能持續、穩定地勾兌出醬香突出、優雅細膩、酒體純厚、回味悠長、空杯留香持久、風格獨特、酒質完美的茅臺酒。

由于這種酒有豆類發酵的味道,很像周老在東北常喝的“大醬湯”味道, 周恒剛把這種酒命名為“醬香型酒”。

1965年,輕工業部在山西召開的茅臺酒試點論證會,正式首定了茅臺酒的三種典型體的確定及醬香型酒的命名。

茅臺試點奠定了今天茅臺酒和醬香酒的質量、口味和工藝標準。

聲明:本站所有文章資源內容,如無特殊說明或標注,均為采集網絡資源。如若本站內容侵犯了原著者的合法權益,可聯系本站刪除。